␥ On the Lebanese Government’s Collusion with Zio-American Demands: A Genocidal Path Towards a Failed Normalizaion ␥

☄︎␥تواطؤ السُلطة اللبنانية مع الاملاءات الصهيو-أميركية: مسار مُبيد نحو تطبيع فاشل ␥

Published

اعتمدت بعض الدول العربية الفاعلة، تحت الضغوط الأميركيّة، ولا سيّما الخليجيّة منها، مسار التطبيع، في خطوة تصبّ بشكل مباشر في المضيّ نحو مشروع “إسرائيل الكبرى“. وقد وُقّعت الاتفاقيات الإبراهيمية في سنوات لم تشهد فيها المنطقة العربيّة نزاعات عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال، باستثناء فلسطين المحتلّة وجنوب لبنان، الذي استمرّت فيه الخروقات الجويّة الإسرائيلية وصولًا إلى بيروت، فضلًا عمّا قد يحمله تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 من شبهات المسؤوليّة على الكيان الصهيوني. ويُعدّ هذا المسار شكلًا من أشكال الحصار غير المباشر، عبر إغراء الشعوب العربية بما يُسوَّق له من منافع اقتصادية وتجارية يُفترض أن تنتج عن التطبيع، بما يدفعها تدريجيًا إلى التخلّي عن القضيّة الفلسطينية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه “المنفعة” الموعودة لا تختلف عمليًّا عن تلك التي يمكن أن تنشأ بين أي دولتين تربطهما علاقات تجارية طبيعية، خصوصًا أن دول الخليج كانت تؤمّن حاجاتها الاقتصادية من مواردها النفطية قبل التطبيع بسنوات طويلة.

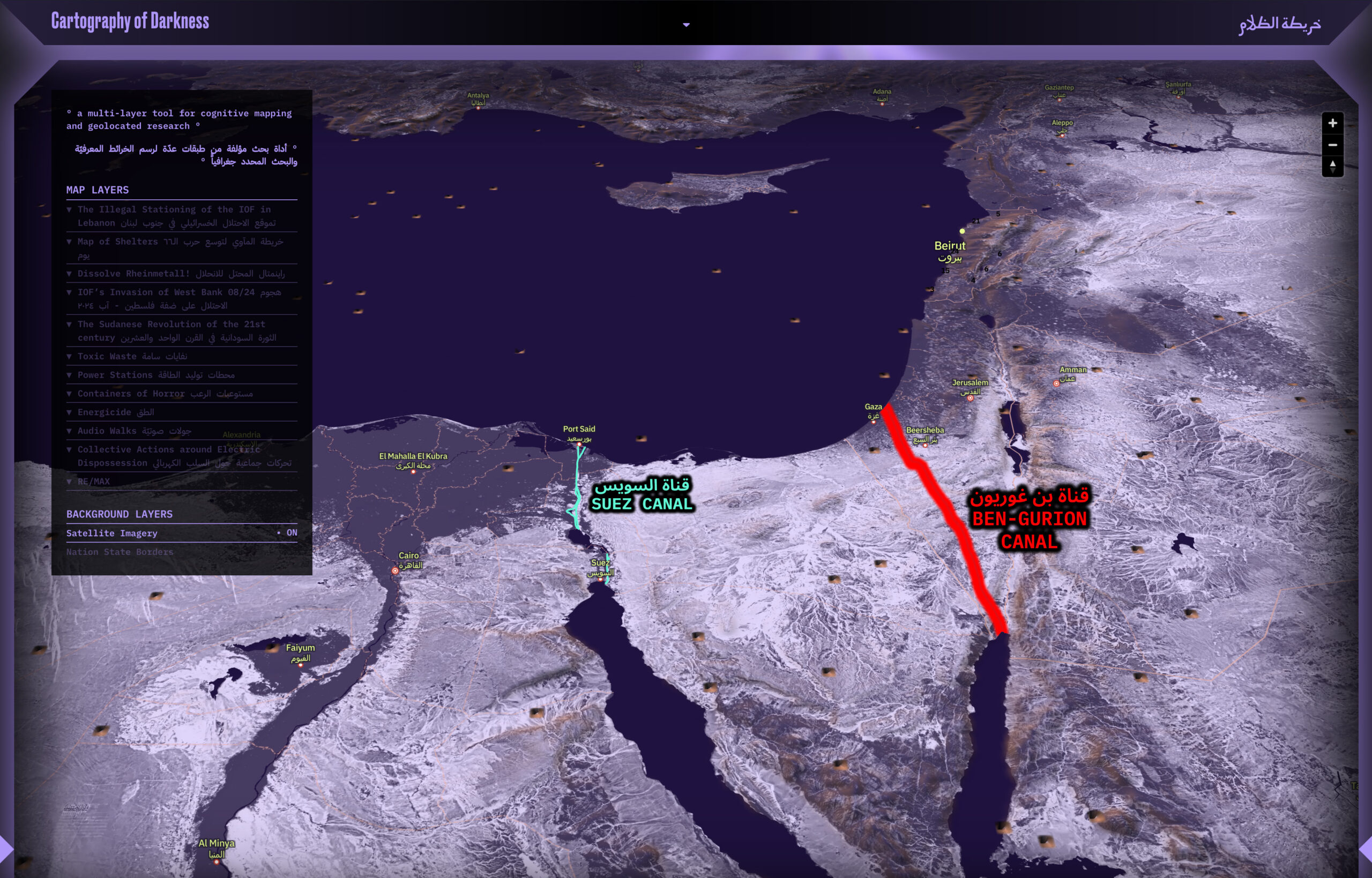

كما أن نموذج القاهرة وعمان، يوضح أن مسار السلام –الذي بطبيعة الحال يؤدّي إلى التطبيع– مع الدول المُجاورة لفلسطين، عاد بخسائر على شعوب البلدين. وهذا ما اثبته واقع المجتمع المصري رغم توقيع اتفاقية كامب ديفيد (1978-1979)، حيث أن تل أبيب لم تتوقف عن السعي لتحقيق مشروع قناة بن غوريون، وهو المشروع المُنافس لقناة السويس المصرية إذا تحقق، بعد أن كشفت وثيقة سرية تعود لعام 1963، بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تتضمّن إنشاء هذه القناة عبر تفجير صحراء النقب بقنابل نوويّة، من أجل تجاوز التضاريس الطبيعيّة بشكلٍ غاصب للبيئة ومُضر لكل مُقوّمات الحياة واقتصاد شعوب أهل المنطقة، علمًا، أنّ قناة بن غوريون ستكون أطول من قناة السويس بنحو 100 كيلومتر، وأنّ قناة السويس، تعتبر أقصر ممر ملاحي بين آسيا وأوروبا، وتمرّ عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالميّة. كما تشير التقديرات إلى أنّ عوائد قناة السويس قد تنخفض إلى 4 مليارات دولار سنويّاً في حال تنفيذ المشروع، مع تواصل الأزمات الاقتصاديّة المصريّة، حيث يعاني الشعب المصري من أزمات اجتماعيّة ومعيشيّة متزايدة.

أمّا في الحالة الأردنيّة، فلم يغب الحلم الصهيوني القائم على تهجير الفلسطينيين إلى “الضفّة الشرقيّة“، وهو ما صرّح به مسؤولون إسرائيليون مرارًا، رغم توقيع اتفاقية وادي عربة. ولم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على البعد الديموغرافي، بل امتدّت إلى الحقوق المائيّة، عبر سرقة مياه نهر الأردن واستنزاف المياه الجوفيّة في منطقتي وادي عربة والغمر جنوبي المملكة، ثم إعادة بيع هذه المياه للأردن نفسه، رغم أنّ نهر الأردن يُعد موردًا مشتركًا بين سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عام 1967، دون أي ذكر لـ “إسرائيل” في الاتفاقيات الدوليّة.

تحوّل الموقف العربي من التضامن إلى التطبيع

وفي سياق مُغاير لواقعنا الحالي، من الجدير أن نستذكر جماعيًّا اليوم، كيف أعلنت جامعة الدول العربية مُقاطعة مصر وتعليق عُضويتها في “الجامعة” خلال قمة بغداد التي عقدت جلسة طارئة بعد 5 أيام من توقيع مصر اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني عام 1978. من ثُمّ، نُقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس عام 1979 بعد توقيع مُعاهدة “السلام” المصرية الإسرائيلية، احتجاجًا على تصديق المُعاهدة. ورُغم الأحداث الاستثنائية في العالم العربي، والتي تمثّلت باتفاقيات السلام في عامي 1979 و1994، إلّا أنّ بعض الأنظمة العربيّة حافظت بنسبة، ولو ضئيلة، من تماشيها مع خيار شعوبها في دعم الشعب الفلسطيني والقضيّة الفلسطينيّة بشكلها العام. فقد أعلنت العراق مُمثّلةً بالرئيس الراحل صدّام حسين، تشكيل جيش القدس في عام 2001 خلال الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية، لدعم الفلسطينيين، من خلال تطويع أكثر من 6.5 مليون رجل وامرأة –بحسب السلطات العراقية– للمشاركة في الكفاح المسلّح من أجل تحرير فلسطين. ومن هنا، يمكن إبراز الربط المباشر في خطاب الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، حيث انتقل بعد غزو أفغانستان إلى اتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل، مطلقًا في خطاب قدّمه في ٧ اكتوبر ٢٠٠٢ تهديداته التي مهّدت لاحقًا لاجتياح العراق وإسقاط نظام صدّام حسين عام 2003.

متطوّعات في “جيش القدس” خلال عرض عسكري في بغداد للتعبير عن استعدادهم للتصدي للهجوم الاميركي المحتمل على العراق 8 كانون الثاني 2003- مصدر: أرشيف جريدة السفير

وبالتالي، يُعدّ هذا المسار جزءً من مشروع يهدف إلى إبعاد شعوب المنطقة عن القضيّة الفلسطينيّة وتشتيت أولويّاتها، وإشغالها بالنعرات الطائفيّة التي سنأتي على ذكرها لاحقًا، بوصفها إحدى نتائج الاحتلال الأميركي للعراق. وفي مقارنة مع الوضع الراهن في المنطقة، أدّت التحوّلات التي شهدتها السياسة العربيّة إلى تغيّر خطير، فقد جسّدت الشعوب العربية عام 1973 تضامنًا واضحًا بوجه الكيان الصهيوني، بعد أن اتخذت الدول العربيّة قرار حظر النفط عن الدول الداعمة للاحتلال. وفي عام 1978، كما ذكرنا آنفاً، قاطعت الدول العربية مصر وطردتها من جامعة الدول العربية بعد توقيعها اتفاقية السلام. أمّا اليوم، فقد أصبحت الأنظمة العربيّة تنهار تدريجيًّا أمام سياسة التطبيع، حيث تهرول واحدة تلو الأخرى نحو إقامة علاقات مع الكيان المحتل، على غرار الاتفاقيّات الإبراهيميّة الموقّعة عام 2020. ولم يقتصر تأثير هذه التحوّلات على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل شمل أيضًا التضييق على قوى المقاومة الفلسطينيّة، سواء سياسيًّا عبر حصارها في المجال الدولي، أو إعلاميًّا من خلال التضييق على خطابها ومواقفها، أو أمنيًّا عبر اعتقال الأفراد والمجموعات المشاركة في تهريب الأسلحة إلى داخل فلسطين. ما يُظهر تغيّرًا جذريًّا في تعامل الأنظمة العربية مع القضيّة الفلسطينيّة، ومع خيارات الشعوب. حيث ساهمت الأنظمة العربيّة في إرهاق، أو فرض الخمود على شعوبها، من خلال إلهائهم بتأمين مستلزمات الرفاهيّة في مختلف القطاعات، عوضًا عن القمع الذي قد يمسّ أي فرد بمجرّد إعلانه عن تضامنه مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما أدّى إلى تبدّل واضح في الأولويّات، وتجاهلٍ للخطر الصهيوني المتمثّل بمشروع “إسرائيل الكبرى” الذي تصل حدوده إلى الدول الخليجيّة.

تفكيك المجتمعات كأداة موازية للتطبيع

وبالتوازي مع مسار التطبيع الذي يهدف إلى محاصرة القضيّة الفلسطينيّة وحركات المقاومة الداعمة لها، يسعى الكيان الصهيوني إلى إضعاف المجتمعات العربية من الداخل، ولعلّ الحرب الأهليّة اللبنانيّة أبرز مثال على ذلك. فهذه ليست المرة الأولى التي تتعالى فيها الأصوات المطالبة بالتطبيع مع “إسرائيل“، إلّا أنّ موازين القوى التي فرضتها المقاومة بعد تحرير عامي 2000 و2006 ساهمت في إضعاف هذه الأصوات، إذ كانت المرّة الأولى التي يُهزم فيها جيش الاحتلال هزيمة واضحة وحاسمة على يد جهّة عربيّة. ولا يمكن قراءة ما جرى خلال الحرب الأهليّة اللبنانيّة إلّا من منظور استراتيجي شامل، ضمن التغيّرات التي تُهيّئ الأرضيّة لمشروع تل أبيب. فبدلًا من الاكتفاء بدعم الأحزاب اليمنيّة اللبنانيّة بالمال والسلاح، أسهم الشرخ الطائفي الذي ترسّخ بعد الحرب في تنفيذ مشروع “إسرائيل الكبرى“، عبر تقسيم المجتمع إلى فئات وأقليّات تبحث عن حماية خارجيّة، والتي يعد بها الكيان الصهيوني، كما يظهر في سوريا اليوم. وليس هذا المشروع التقسيمي وليد اليوم، بل هو امتداد مباشر لمُخطط “سايكس بيكو” وما تلاه، وصولًا إلى الغزو الأميركي للعراق والتدخّل الغربي في الحرب السوريّة، بما شمل وجودًا عسكريًّا وتمويلًا إعلاميًّا ساهم في توسيع الشرخ الطائفي وترسيخه في المجتمعات اللبنانيّة والعراقيّة والسوريّة على حدٍّ سواء، ما يجعله امتدادًا للمشروع الاستعماري الغربي في المنطقة.

ومع توقيع ما سُمّي باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، فرضت موازين القوى الجديدة خارطة طريق تصبّ في مصلحة كيان الاحتلال، إلّا أنّ المُعضلة الكارثيّة، تكمن في رغبة السلطة اللبنانية المتماهية مع هذه الخارطة، إلى حدّ يسلب لبنان سيادته الجغرافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، ويجعله كيانًا ينتظر الخضوع المُبيد تحت سطوة “إسرائيل الكبرى“.

لماذا يُعدّ القرار الرسمي اللبناني متواطئًا؟

في البداية، يجب توضيح سبب اعتبار هذا الأداء تماهياً، وإثبات التواطؤ المباشر في الخيارات السياسيّة مع العدو. فكل خيار سياسي تتخذه الدولة ينبغي أن ينبع من المصلحة الوطنيّة، وأن يرتكز على استراتيجية واضحة للدفاع عنها. إلّا أنّ الغياب التام للدولة اللبنانيّة، وما نتج عنه من غياب تحديد استراتيجية واضحة للمصلحة الوطنية، إضافةً إلى دور النظام الطائفي اللبناني في تفكيك البنى الاجتماعيّة الموحّدة والهياكل الاقتصاديّة تحت وطأة المشروع الصهيو–أميركي، أدّى إلى نتيجة طبيعيّة، وكانت المقاومة. خاصّةً، أن مسار القرار الرسمي اللبناني منذ ما قبل الاستقلال، كان دائمًا يتماهى مع الاحتلال، حيث كانت اللقاءات قبل عام 1948، تُعقد بين المسؤولين اللبنانيين، ومندوبي الوكالة اليهودية. وكان يتنافس المسؤولون اللبنانيون في تقديم مناطق جنوب لبنان، إلى العصابات الصهيونيّة. وهنا، يمكننا أن نستذكر كيف عام 1934، باشر سليم سلام، جد رئيس الحكومة اللبنانية الحالي نواف سلام، بمفاوضات لبيع نحو 165 ألف دونم من أراضي الحولة اللبنانية إلى شركة تطوير المستوطنات التابعة للوكالة اليهودية الصهيونية. وتولّى التفاوض عن الجانب اللبناني ابنه صائب سلام، الذي شغل لاحقًا منصب رئيس وزراء لبنان. وأسفرت هذه المفاوضات عن توقيع اتفاقيّة بيع بلغت مساحتها 57 ألف دونم، توزّعت بين 16 ألف دونم من بحيرة الحولة، و21 ألف دونم من المستنقعات، و20 ألف دونم من الأراضي الجافّة. وقد استمر شكل النظام حتى يومنا هذا، وتغيُّر الطبقة السياسية، لم يكن تغيّراً جوهريّاً، حيث أنّ الساحة اللبنانيّة دائماً ما كانت تشهد فريقين، أحدهما ذو هوى غربي والآخر معاد للهيمنة الغربيّة وبالتالي للاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار هذا الشكل للدولة اللبنانية، فل تتمكن من الحصول على شرعية الشعب، بسبب تخلّيها الكامل من خلال غياب خطواتها العملية لتحرير الأراضي اللبنانيّة المحتلّة وتحرير الأسرى والمخطوفين في السجون الإسرائيلية. وتتجلّى أبرز دلائل غياب هذه الشرعيّة منذ عام 1958، في ما سُمّي بثورة 1958، ثمّ الحرب الأهليّة اللبنانية عام 1975، حتى انتفاضة 17 تشرين 2019، وما بين هذه الأحداث من معارك داخليّة، وخارجيّة خاضتها المقاومة مع الاحتلال الاسرائيلي، والتي نشأت بطبيعة الحال نتيجة غياب الدولة عن القيام بما هو واجب منذ ما قبل عام 1982، حيث لا تزال آثار ذلك مستمرّة حتى عام 2025.

وبعد انتهاء معركة “طوفان الأقصى” وانخراط المقاومة اللبنانية فيها، رغم استمرار العدوان الصهيوني من قبل الاحتلال وحده، اعتبرت الطبقة الحاكمة الجديدة في لبنان أنّ القضاء على المقاومة أصبح خيارًا لا مفرّ منه، استجابةً للضغط الصهيو–أميركي تحت شعار “بناء الدولة“. وبالفعل، تناست الحكومة “الإصلاحية” كل مشاكل المجتمع اللبناني، من الفساد في المؤسسات، ونقص ساعات التغذية الكهربائيّة، واختلاس أموال المودعين في المصارف، والأزمة الاقتصاديّة، إلى جانب تجاهل احتلال “إسرائيل” لمناطق لبنانيّة والقصف اليومي. ولم تضع أي مشروع عملي لإنقاذ لبنان اقتصاديًّا، إذ كان همّها الوحيد تلبية المطالب الأميركيّة. وتجلّى هذا المسار في قراري 5 و7 آب، إضافةً إلى إدخال عنصر مدني في لجنة “الميكانزم“، ما يضع لبنان على بداية موجة التطبيع في العالم العربي، ويشكّل خطرًا حقيقيًّا على السيادة اللبنانيّة، لأنّ أي خطوة نحو التطبيع ستكون بمثابة نخر إضافي للمجتمع اللبناني باستخدام الأدوات الصهيونيّة، ضمن مشروع إقامة “إسرائيل الكبرى“، الذي يستهدف سلب 10,452 كيلومتر مربع، وهي مساحة الدولة اللبنانيّة.

لم يكن هذا الانزلاق بعيدًا عن “الانبطاح” الرسمي اللبناني، بل هو نتيجة لشكل النظام الحالي وللطبقة السياسية فيه. وتكمن خطورته في تنازلات مستمرّة تُفرض من قبل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني بموافقة الطبقة السياسيّة اللبنانيّة. وكانت أولى هذه التنازلات بالموافقة على تمديد مهلة انسحاب جنود الاحتلال حتى 8 شباط 2025، تلاها التأجيل في إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين، إذ لم تتخذ الدولة اللبنانية أي خطوات جديّة للمطالبة بتحريرهم، رغم خطف عدد منهم بعد إعلان وقف إطلاق النار أثناء عودتهم إلى قراهم المحرّرة. وترجم هذا الواقع بعدم انسحاب الاحتلال حتى اليوم في عدد من مناطق جنوب لبنان، وعدم إطلاق الأسرى، مع غياب شبه كامل لهاتين القضيّتين عن الخطاب الرسمي والعمل السياسي للدولة. ويزداد القلق مع الرضوخ للطلب الأميركي بانضمام مدني لبناني إلى لجنة “الميكانزم” (سفير سابق للبنان في واشنطن)، ممّا يفتح الباب أمام خيارات إضافيّة غير محسوبة للسلطة اللبنانيّة، تصبّ عمليًّا في خدمة المشروع الصهيوني وتسهم في بلوغ أهداف الاحتلال. ويأتي هذا كلّه في سياق تفكّك المجتمعات العربيّة، ولا سيّما دول الطوق المحيطة بفلسطين المحتلّة، حيث يسود الانقسام والتشتّت الاجتماعي. ويمنح هذا التفكّك حكومات الاحتلال الذريعة لتعزيز “الدولة اليهوديّة” المسلّحة بالتعصّب الديني اليهودي، محاطة بدول طائفية، تُستخدم لتوسيع نفوذ الاحتلال نحو البلاد التي يضعها ضمن مشروعه الأوسع في “إسرائيل الكبرى“.

ويتجسّد الخطر المحدق أيضًا في الاعتراف الصريح للمسؤولين الأميركيين، أمثال آموس هوكشتاين، توم برّاك، ومورغان أورتاغوس، الذين لا يخفون التهديدات الوجودية المحيطة بالشعب اللبناني. حيث يعلنون أنّ أي خطوة قد تُزعج تل أبيب، أو أي طلب يُرفض، ما هو إلا خيط لانطلاق حرب واسعة على لبنان. وتأتي هذه التهديدات في سياق مجاراة السلطة اللبنانيّة وتواطؤها مع المطالب الأميركية–الإسرائيلية، فبدلًا من المواجهة تخضع لتنازلات إضافية تهدد وجود الدولة اللبنانية، مع التخلّي عن القوّة الوحيدة الفاعلة للدفاع عن الأراضي اللبنانيّة، والمتمثّلة بسلاح المقاومة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ دور هؤلاء المبعوثين ليس سوى امتداد للخارطة الاستعمارية القائمة على النظرة الدونيّة للرجل الأبيض تجاه شعوب ما يُسمّى “دول العالم الثالث“. وقد تجلّت هذه النظرة بوضوح في التصريحات المتكرّرة لموفدي الإدارة الأميركية، عندما وصف توم برّاك، الموفد الأميركي إلى لبنان، تصرّفات الصحافيين اللبنانيّين بـ“السلوك الحيواني” خلال مؤتمر صحافي في قصر بعبدا، واقتراح مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، قصف تشييع السيّد حسن نصر الله، الذي شارك فيه نحو مليون شخص في لبنان. وإذا عدنا إلى الماضي، يمكننا أن نستذكر زيارة آموس هوكشتاين، للعراق عام 1999، عندما صرّح بضرورة الإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب العراقي، واقترح إعادة توطين آلاف الفلسطينيين في وسط العراق مقابل رفع العقوبات. وهوكشتاين نفسه، عُيّن مبعوثًا أميركيّا إلى لبنان وعمل كوسيط خلال ترسيم الحدود البحريّة عام 2022، حين نُهبت ثروات لبنان المائيّة لصالح الكيان الصهيوني، بموافقة السلطة اللبنانيّة، عبر التخلّي عن الخط رقم 29 لتكون ضمن المساحة التي تستولي عليها “إسرائيل“. ومن هذا المنطلق، يتبيّن الدور الاستعماري لهؤلاء المبعوثين، الذي يصبّ في خدمة المصالح الغربية والصهيونية على حساب شعوب المنطقة، حتى وإن أدّى ذلك إلى إفقار الشعوب العربيّة أو حتى إبادتها.

نحو مواجهة مشروع الإبادة

وفي أوّل خطوة لمواجهة مشروع الإبادة، يجب تحييد فكرة التطبيع من درب الأنظمة، عبر وحدة الشعوب المُعرّضة للاحتلال المباشر. كما يتكوّن الحل من عوامل عدّة، لاسترجاع وحدة المجتمع اللبناني. فلا بدّ من إظهار مشروع سياسي مصحوب بخطاب يُترجم في خيارات عمليّة، ومن الضروري أن يحمل المشروع مسار لإلغاء الطائفية السياسيّة أوّلاً، ما يعني تغيير شكل وهيكلية النظام اللبنانية الحالي، بسبب ما يُشكله من خطر على السلم الأهلي داخليّاً وخارجيّاً. وانطلاقًا من الغاء الطائفيّة السياسيّة، لا بد من وضع استراتيجية أمن قومي، تتضمن مشاريع للاقتصاد والتعليم والسكن والطبابة، واعتماد استراتيجية دفاع وطني لمواجهة العدوان الصهيوني، أو أي خطر خارجي. يجب فرض خطاب وطني موحّد بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، في إطار توسيع قوى المقاومة لتكون جبهة مقاومة شعبية تتضمن تنظيمات من مُختلف المعتقدات والأيديولوجيات السياسيّة والفكريّة، نحو تكوين كتلة شعبية صلبة وموحدّة تُحبط أي مشروع تقسيمي يهدف إلى تحقيق أهداف العدو الصهيوني، ومن خلفه الاستعمار الغربي.

تجمّع آلاف الفلسطينيين في رام الله لدعم المقاومة في غزة وإدانة حكم محمود عباس في السلطة الفلسطينية – أكتوبر 2023

وللاستفادة من التجارب التاريخيّة والحاليّة الواقعيّة، فإنّ المسؤولية التي تقع على عاتق الأفراد، هي رفع الصوت من خلال تحرّكات مستمرّة وتصاعديّة، تُطالب “الدولة” اللبنانية بالتحرّك من أجل تحرير الأراضي المحتلّة، وإعادة الأسرى والمخطوفين في السجون الإسرائيليّة، مشكّلةً حاضنة شعبيّة عابرة للطوائف داعمة للمقاومة. ويُمكننا استخراج أمثلة اعتُمدت في الضفّة الغربيّة، حيث أنّ الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال، دائماً ما كانت مصحوبة بتحرّكات تلحق انتهاء المعركة، أو حتى تُجاريها خلال الاشتباك المُسلّح، لإثبات دعم المجتمع الفلسطيني لشبابه المُقاوم. وهنا، نستذكر الشهيد تامر فقها، والذي كان طالبًا جامعي، شارك في مظاهرات عدّة داعمة للمقاومة وكان من أبرز المحرّضين للنزول إلى الشارع وإطلاق الشعارات الداعمة لكتائب القسّام ومجموعات عرين الأسود. ثُمّ اكتُشف لاحقاً، أنّ الشهيد تامر فقها، كان مُقاوما في كتيبة طولكرم– خليّة كتائب القسّام، وارتقى في استهداف لطائرات الاحتلال، بعد أن نفّذ عدداً من العمليّات وقتل عدداً من جنود الجيش الإسرائيلي. وإن فعل التحرّك ليس هدفاً بحد ذاته، لكنه بداية تظهير للإرادة في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الذي يتحدّث فيه النخب دون أي فعل عملي، وإنّ بداية التحرّك تكون لمراكمة ما قد تنجز من فرز للافراد نحو عمل أطول ومشروع أوسع.

␥␥␥